И.Б.Мардов

Лев Толстой. На вершинах жизни

Часть 5. Взлёт птицы небесной

«Ошибаюсь или нет, но мне кажется,

что только теперь – хороши ли, дурны ли? – но

созрели плоды на моем дереве» (56.4).

Дневник Льва Толстого, 14 января 1907 г.

1 (52)

В 900-х годах, в последнее десятилетие своей жизни, Лев Толстой, продолжая свой одиночный Путь восхождения, все более и более отлеплялся от земной жизни и подымался к жизни вселенской, вечной. Мистические и метафизические представления 900-х годов не противоречат представлениям 90-х годов; они не совсем о том, о чем раньше: не о личной духовной жизни человека, а о Жизни Бога и о вхождении (и запросах) жизни вечной в человека.

При всем том Толстой продолжал утверждать, что "для христианина нет и не может быть никакой сложной метафизики"(73.120), что следует особенно остерегаться опасности, состоящей в том, "чтобы в вопросах религиозных желать уяснить себе больше того, что дано нам знать с полной ясностью. Ничто так не лишает людей истинного религиозного чувства, дающего твердую основу жизни, как слишком большие запросы и попытки определения того, познание чего не дано и не нужно нам"(82.83). Так, "при определении того, что мы понимаем под словом Бог, главная опасность не в том, что не вполне определим Его, что невозможно, а что мы скажем что-либо лишнее, умаляющее или извращающее это понятие"(82.83).

И это возможно, если ограничить себя и не пытаться искусственно развивать свою мысль.

"В самом начале, как бы в программе, в постановке вопросов так всё хорошо, сильно, сжато сказано, что всякое подтверждение, уяснение только ослабляет, охлаждает"(89.60).

Дневники Толстого последних лет сплошь заполнены попытками дать сжатые определения того, что такое жизнь? Бог? разум? любовь? Таких формул в дневниковых записях Льва Николаевича великое множество. Иногда они фиксируют изменение взгляда на тот или иной метафизический вопрос, но часто это различные редакции одного и того же взгляда. Раз за разом Толстой упорно искал верную позицию по тому или иному вопросу и точную формулу, соответствующую этой позиции. Для кого и с какой задачей делалось это?

«Думал о том, что пишу я в дневнике не для себя, а для людей – преимущественно для тех, которые будут жить, когда меня, телесно, не будет, и что в этом нет ничего дурного. Это то, что, мне думается, от меня требуется. Ну, а если сгорят эти дневники? Ну, что ж? они нужны, может быть, для других, а для меня наверное – не то, что нужны, а они – я. Они доставляют мне благо»(55.209).

Толстовские Дневники – нечто вроде завещания потомкам. Поэтому в них он стремится передавать только главное, что вынес из своей жизни и что составляло ее благо.

Но в Дневниках неизбежно попадается и случайное, и черновое, и недостаточно ответственно сказанное. Особенно если помнить принцип работы мысли Толстого, в соответствии с которым "надо любить истину так, чтобы всякую минуту быть готовым, узнав высшую истину, отречься от всего того, что прежде считал истиной"(58.170).

Лев Толстой специально обратился ко всем с такой просьбой:

"Очень важное. Хотя это и очень нескромно, но не могу не записать того, что очень прошу моих друзей, собирающих мои записки, письма, записывающих мои слова, не приписывать никакого значения тому, что мною сознательно не отдано в печать. Читаю Конфуция, Лаотзи, Будду (то же можно сказать и о Евангелии) и вижу рядом с глубокими, связными в одно учение мыслями самые странные изречения, или случайно сказанные, или перевранные. А эти-то, именно такие странные, иногда противоречивые мысли и изречения — и нужны тем, кого обличает учение. Нельзя достаточно настаивать на этом. Всякий человек бывает слаб и высказывает прямо глупости, а их запишут и потом носятся с ними, как с самым важным авторитетом"(57.124).

Исполнить пожелание Толстого исследователю нелегко. Толстым сознательно отданы в печать статьи "Единая заповедь", "Закон насилия и закон любви", "Конец века", "Верьте себе" и прочее. Но всё это работы не столько мыслителя, сколько проповедника, да и рассчитаны на аудиторию, восприятие которой далеко не всегда отвечало ожиданиям Толстого. В них он особенно остерегался «соблазнения» «без и полуграмотных» людей (см.89.124) и потому избегал обсуждения метафизических вопросов.

Кроме опубликованных при жизни Толстого статей, им сознательно отданы в печать ряд мыслей, которые в том или ином виде содержатся в "Круге чтения", "На каждый день", "Пути жизни". Огромный материал. Но и этим материалом пользоваться надо осторожно. Он так же рассчитан на самый широкий круг, с которым далеко не всегда уместно обсуждать метафизические проблемы. В публичном общении мыслями Толстой если и не понижал, то приноравливал свои мысли к уровню читателей. И делал это намеренно.

"Как ни дерзко, самоуверенно это, не могу не думать и не записать себе, что мне нужно помнить в моем общении с людьми, что я с огромным большинством из них стою на такой точке мировоззрения, при которой я должен спускаться часто и очень много, чтобы общение какое-нибудь было возможно между нами"(57.132).

Иное дело – письма Толстого по мировоззренческим и метафизическим вопросам. Они, как правило, были адресованы единомышленникам или близким Толстому людям. Толстой был уверен, что они сохранят и опубликуют его письма. Отправлять письмо столь надежному адресату, по сути, значило отдавать его в печать.

И все же основная работа духа и разума Льва Николаевича зафиксирована в его Дневниках. К ним отношение особое. «Я прошу Вас взять на себя труд пересмотреть и разобрать оставшиеся после меня бумаги и вместе с женою моею распорядиться ими, как вы найдете это нужным… – пишет Толстой Черткову 26 мая 1904 года. – Всем этим бумагам, кроме дневников последних годов, я, откровенно говоря, не приписываю никакого значения и считаю какое бы то ни было употребление их совершенно безразличным. Дневники же, если я не успею более точно и ясно выразить то, что я записываю в них, могут иметь некоторое значение, хотя бы в тех отрывочных мыслях, которые изложены там»(88.327).

Метафизическую работу Дневников Толстого оборвала его смерть. Мы пользуемся тем, что оставил нам Толстой после смерти. Многое из этого наследия выражено Львом Николаевичем и точно, и ясно. Но, конечно, все указанные выше затруднения в работе с Дневниками и с письмами Толстого остались.

2 (53)

Вскоре после смерти сына Ванечки, в 1896 году, Толстой осознал, что в нем начался переход на новую, более высокую ступень Пути жизни.

"Радостно то, что положительно открылось в старости новое состояние большого неразрушаемого блага. И это не воображение, а ясно сознаваемое, как тепло, холод, перемена состояния души – переход от путаницы, страдания к ясности и спокойствию и переход от меня зависящий. Вот именно выросли крылья. Почему же не всегда на крыльях? А видно, слаб еще. Не приучился, а может быть необходим отдых"(53.183).

Птица Небесная еще не умеет летать, но она понемногу высвобождается от земного тяготения и расправляет крылья. Вот как об этом говорит Толстой:

"Тот я индивидуальный, который прежде сливался с я Божественным, которого я боялся лишиться и которого любил, все больше и больше отлипает от я Божественного и уже не нарушает жизни этого Божественного я. Не вполне, но я знаю, что наступила новая радостная, заметная ступень"(88.21).

Эту новую ступень Толстой называл «своим пробуждением». Это уже второе его Пробуждение, наступившее через 30 лет после первого.

Первое его Пробуждение в 40 лет – это пробуждение высшей души к работе выхода ее из "пустыни жизни", как он говорил, на собственно духовный путь жизни. Второе Пробуждение в 70 лет совершилось на выходе Толстого из личной духовной жизни к жизни всеобщей и вечной, к свободе Вселенской духовной жизни. Со второго Пробуждения начинаются роды вечной Божественной Жизненности Птицы Небесной. Конечно, это сказалось на Богосознании Толстого. Лев Толстой отходит от Бога личной духовной жизни (от «Бога своего»), чтобы стать ближе к Богу Самому.

"Ев. Ив. сказал, что он не понимает Бога внешнего, что он знает только Бога в себе. – Пишет он Черткову. – Да ведь Бог в себе так связан с той человеческой личностью, в которой он проявляется, что никогда, наверное, не знаешь, чист ли от меня тот голос Бога, который я слышу в себе. По тому затемненному моей личностью Богу, которого я знаю в себе, я знаю Бога чистого, неограниченного, которого нет во мне; или иначе – я должен отрешиться совсем от своей личности, чтобы познать Бога. А когда я отрешился от своей личности, то Бог, которого я познаю, уже не во мне, потому что тогда нет личности. Так что со всех сторон, как ни поверни, – Бога можно знать только вне себя. То, что мы знаем в себе, есть только путь, ведущий к Богу, пуповина, связывающая нас с Богом. А сказать, что Бог во мне, значит сказать, что я не знаю Бога"(88.66).

Второе Пробуждение Толстого по времени совпало с перерывом в работе над романом «Воскресение». Что, разумеется, отразилось на его замысле и содержании.

Первый блок рукописей романа "Воскресение" создавался до начала 1896 года, потом в работе был перерыв на два с половиной года, а затем – второй блок рукописей. Сдвиг в жизневоззрении Толстого между этими двумя этапами работы достаточно заметен.

Сторгическое чувство, которое возникло в молодости героини романа (и которое, вообще говоря, редко окончательно исчезает в человеке, раз возникнув), возрождается в ней по ходу повествования во всех пластах рукописей. Но в первом блоке рукописей роман завершается женитьбой и состоявшейся сторгической связью супругов Нехлюдовых. Во втором же блоке рукописей, работа над которыми шла с конца 1898 года, и в каноническом тексте финал романа иной. Ради Нехлюдова Катюша благородно жертвует любовью к нему (что с точки зрения "одного цельного существа" следующей жизни и преступно, и нелепо). У Нехлюдова же никакого сторгического влечения к Масловой никогда не было и, кажется, быть не могло. Он готов был отдать себя Катюше исключительно по требованиям и вдохновению идеалов, далеких от идеалов сторгической любви. Если он и любит ее, то той любовью-жалостью, которая у Толстого спасала и Ивана Ильича перед смертью. Стремление Нехлюдова к бывшей проститутке Масловой не взаимно и вообще не по любви, а по установкам сознания, порожденным в поле агапической жизненности. В отличие от "Анны Карениной" "Воскресение" в каком-то смысле оказался антисторгическим романом. Итогом всей истории во втором блоке рукописей и в окончательном тексте стала не любовь, а просветление сознания того и другого. Герой романа прозревает и в результате своего прозрения приходит к тому, к чему сам Толстой пришел в начале 80-х годов, во времена "Соединения и перевода четырех Евангелий" и "В чем моя вера?".

Лев Толстой никогда не отказывался от своего прозрения Обителей, но началом, образующим новое духовное существо все более в его понимании становилась не любовь, а сознание жизни (восходящее к "разумению жизни" времен его работы над Евангелием), тесно связанное с вечной жизненностью Бога.

Вот что по интересующему нас поводу думает Толстой в ноябре 1897 года, то есть как раз в перерыве работы над "Воскресением". О любви в этой цитате уже нет ни слова.

«Моя жизнь – мое сознание моей личности все слабеет и слабеет, будет еще слабее и кончится маразмом и совершенным прекращением сознания личности. В то же время, совершенно одновременно и равномерно с уничтожением личности, начинает жить и все сильнее и сильнее живет то, что сделала моя жизнь, последствия моей мысли, чувства; живет в других людях, даже в животных, в мертвой материи. Так и хочется сказать, что это и будет жить после меня. Но все это лишено сознания и потому не могу сказать, что это живет. Но кто же сказал, что это лишено сознания? Почему я не могу предположить, что это все объединится новым сознанием, которое я справедливо могу назвать моим сознанием, потому что оно все составится из моего? Почему не может это другое, новое существо жить вместе с теми существами, которые теперь живут? Почему не предположить, что мы все – частицы сознания других, высших существ, таких, какими мы будем. «У отца моего обители многи суть», не в том смысле, что места разные есть, а в том, что сознания личности разные: одни включаются и переплетаются с другими*). Ведь весь мир, какой я знаю с его пространством, временем, есть произведение моей личности, моего сознания. Как только другая личность, другое сознание, так совсем другой мир, элементы которого составляют наши личности. Как в ребенке, во мне понемногу зарождалось сознание (которое сделало и то, что я себя ребенком, зародышем даже, вижу отдельным существом), так оно зарождаться будет и теперь, уже зарождается в последствиях моей жизни, в будущем моем я после смерти. Церковь есть тело Христово. Да, Христос теперь в своем новом сознании живет жизнью всех живых и умерших и будущих членов церкви. Так же будет жить и каждый из нас своею церковью. И у самого ничтожного будет своя ничтожная и может быть плохая церковь, но церковь, составляющая новое тело его. Но как? Вот этого мы не можем представить себе, потому что ничего не можем представить себе вне нашего сознания. И не обители, а сознания многие суть. – Но тут последний, самый страшный неразрешимый вопрос: зачем это? Зачем это движение. Эти переходы из одних низших, более частных сознаний в более общие – высшие? Зачем? Это тайна, которую мы не можем знать. В этом-то и нужен Бог и вера в Него. Только Он знает это и надо верить, что это так надо»(53.162-3).

У Толстого были мысли продолжить "Воскресение". Можно не сомневаться, что в этом новом романе Нехлюдов, придя к мысли вечной жизни, в земном смысле жил бы в одиночестве, исключительно повинуясь требованиям сознания своей высшей души.

Еще более значителен, на наш взгляд, такой факт. В первом блоке рукописей «Воскресения» Симонсон излагает в качестве своих совершенно чуждые Льву Николаевичу федоровские идеи воскрешения отцов. Во втором блоке рукописей Симонсон излагает сокровенные толстовские мысли, восходящие к представлениям второго сна Пьера Безухова в IV томе «Войны и мира».

Прозрение сна Пьера и прозрение князя Андрей перед смертью – одно целое светлого откровения сорокалетнего Толстого. Их связывает вместе мистическое озарение Бога, Мира и Жизни.

Князь Андрей, прежде чем заснуть и пробудиться Птицей Небесной, думает о том, что «Любовь есть жизнь» и «Любовь есть Бог» и что умереть, значит, «частице» вернуться «к общему и вечному источнику». «Но это были только мысли» и в них не было той очевидности, которая возникла только тогда, когда «то грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей жизни», стало «почти понятное и ощущаемое". Примерно то же самое произошло и в жизни Льва Николаевича.

Светлые откровения сорокалетия даются, по-видимому, на дальнюю перспективу Пути восхождения. Они обычно не действуют сразу, но определяют направление духовного роста путевого человека на десятилетия вперед. Вроде бы и незаметно, что светлые откровения того времени изменили мировоззрение Льва Николаевича после завершения «Войны и мира». Влияние их отчетливо сказалось лишь через сорок лет, когда для Толстого «наступила новая радостная, заметная ступень" и видение сна Пьера стало для него «почти понятное и ощущаемое». Сонное видение Пьера есть то самое первичное откровение, из которого выросло метафизическое древо учения Толстого. Тут тайный глубинный исток религиозного сознания Льва Толстого. В 40 лет Лев Толстой узрел – и не воображением, а в видении – высшую вселенскую Жизнь. Это озарение Бога навсегда укоренилось в нем. Многие и многие годы он хранил в себе это видение, откладывая до того часа, когда оно само заявило о себе в нем и сделалось той точкой и опорой, с которой и на которой стало заново отстраиваться его жизневоззрение, жизневоззрение старости, одухотворенной на вершине жизни.

Далеко не все в видении сна Пьера подтверждено духовным опытом и мудростью старца Толстого. Но ключевое положение: «Жизнь есть всё. Жизнь есть Бог» – так навсегда и осталось основой его Богосознания.*) «Отец мой и всякой жизни!»(53.80) – звал Его Толстой. Бог для Льва Николаевича – Бог Жизни, живой Бог. Он – «сама сущность жизни, которая стремится к благу всего»(54.38).

Бог для Толстого – Один, одноцентрен. Хотя нельзя сказать, как во сне Пьера, что Он – «в середине». Он – Всё. «Главная непостижимость для нас Бога состоит именно в том, что мы знаем Его как существо единое – не можем иначе знать Его и между тем единое существо, заполняющее собой всё, мы не можем понять... А между тем для того, чтобы знать Бога и опираться на Него, нужно понимать Его наполняющим всё и вместе с тем единым»(53.119).

Однако искать Богословие у Толстого бесполезно.

«Бог есть, потому что есть мир и я, но думать о Нем не нужно. Нужно думать о Его законах. И мы понимаем Его только в той мере, в которой понимаем и исполняем Его законы. А то мы хотим, не исполняя Его законов, не только понять Его, но и войти с Ним в интимность – разговаривать с Ним, целовать, есть даже. Чем больше исполняешь Его законы, тем несомненнее Его существование и наоборот»(72.187).

3 (54)

«Мое пробуждение состояло в том, что я усомнился в реальности материального мира. Он потерял для меня все значение»(53.191. – Дневник 1898 года).

Отчасти это высказывание можно отнести к временам работы над Евангелиями, но в большей степени оно справедливо для времен второго Пробуждения Толстого, которое произошло, скорее всего, летом 1897 года.

До этого времени природа материи находилась, казалось бы, вне активного философского интереса Толстого. Хотя еще в 1876 году он писал о "важности и несомненности, которую приписывает человек веществу материи", о том, что "нет более важных, простых и несомненных знаний, как знание своей личности и материи" и что "значительность, которую имеют эти два камня знания, надо принимать в соображение и объяснять"(62.276).

Отвергнув (в конце 70-х или еще раньше?) Бога-Творца, Толстой рано или поздно должен был определиться в отношении вопроса существования материальности и ее происхождения. К концу 80-х годов Толстой приходит к убеждению, что "материя есть последствие деятельности духа"(50.223). Материя есть нечто производное, возникающее не из «ничего» (из несущего), а из духа, – как «последствие» его деятельности. Материю можно понимать как некоторую разновидность существования духа, как его продукцию. Материя есть один из результатов (неизбежных для нашего мира?) работы духа. Такой взгляд на материю развивался Толстым в середине 90-х годов, во времена работы над "Царством Божьим внутри вас".

Для автора «Царства Божьего внутри вас» деятельность духа во внутреннем мире человека состоит в «ускорении движения духовного роста». В мире вообще эта же деятельность духа выражается в «движении от неразумного к разумному»*). Мысль о движении всего существующего от неразумного к разумному Толстой намеревался развить в своего роде Заключении к «Царству Божьему внутри вас», но почему-то оставил свою мысль в черновиках (см. 28.326-330).

Если материя существует исключительно в подзаконности, вполне определена своими законами и законы эти – неизменны для нее (в ней), то в самой материальности нет «движения от неразумного к разумному». И, значит, она духовно неподвижна. В таком случае материя – это недвижный дух, нечто отработанное в духовной самодеятельности, в ней вполне выгоревшее, своего рода шлак духа.

Какова функция материи во Всём существующем? И есть ли у нее какая-либо собственная духовная функция? Есть, и очень важная:

Материя обеспечивает особое существование Единого Духа (Бога) – существование Его в отграниченности. Материальность создает пределы (или решающим образом способствует созданию пределов), с помощью которых Единый дух Сам делит Себя на части и живет в отделенности, в бесчисленных отдельных существах – каплях «живого глобуса» сна Пьера.

Старичок географ в качестве Жизни Всего показывал Пьеру не воду в пузыре, а плотно сжатые между собой капли в не имеющем размера глобусе. Капли эти потому и капли, что они неслиянные. Отделенность капли от капли создается какой-то пограничной пленкой, состоящей из того же самого, из чего сама капля, но как-то иначе выделанной. Материя есть не что иное, как эта пленка живых капель – «пределы отделенности» живого духа от живого духа.

«Все, что мы знаем, есть не что иное, как только такие же деления Бога. Все, что познаем как мир, есть познание этих делений. Наше познание мира (то, что мы называем материей в пространстве и времени) это соприкосновение пределов нашего Божества с другими его делениями. Рождение и смерть суть переходы от одного деления к другому»(53.131).

Это сказано в середине 90-х годов, и потому переходы из Обители в Обитель через рождение и смерть представляются Толстому переходом от одной формы пределов отделенности (одной «материальности») к другой форме, к «материальности» другого рода. «Наше Божество» переходит из Обители в Обитель, оставаясь в составе все того же «живого глобуса», Жизни Всего, Бога. Понятно, что работа жизни в других Обителях будет такая же, как наша работа жизни.

Человек, будучи одним из бесчисленных делений Бога, заключенных в телесные границы, занимает особое место в мироздании. Если материальный Мир брать как целое, то человек «не часть целого, – а временное и пространственное проявление чего-то вневременного и непространственного»(53.190). В этом смысле «движение по жизни» человека есть род «передвижения своей духовности по материальности мира»(53.134).

Материя, как нечто сущее, исходно существующее само по себе, – призрачна. Но в качестве производного от духа она существует в действительности. То, что мы воспринимаем материей, есть пределы делений духа, его границы, форма, которая отграничивает его «капли» друг от друга. Эти пределы (как и «личности») создаются в одной Обители для другой.

«Я смотрю и видимые линии пригоняю к форме, живущей в моем представлении. Вижу белое на горизонте и невольно даю этому белому форму церкви. Не так ли и все то, что мы видим в этом мире, получает ту форму, которая уже живет в нашем представлении (сознании), вынесенном из прежней жизни? (Идеи.)»(53.194).

«Идеи» взяты тут, по-видимому, в Декартовом смысле, как создаваемые духом образы вещей. Сами эти "идеи", говорит Толстой, создаются в деятельности духа предшествующей Обители. Высшая душа предшествующей Обители в «той» своей жизни (в «той деятельности духа») вырабатывает некоторые формы, которые выносятся сюда из прежней жизни и обуславливают «живущее в моем представлении». То же самое произойдет и в этой жизни относительно жизни в последующей Обители:

«Часто думаю, что мир такой, какой он есть, только потому, что я так отделен от всего остального. Как только мое отделение от ВСЕГО кончится, пределы расторгнутся и установятся другие, так мир станет для меня совсем другой»(53.210).

Это должно стать явным при переходе из одной Обители в другую:

«В момент перехода видно, что то, что мы считаем действительностью, есть только представление, т. к. мы переходим от одного представления к другому. Во время этого перехода видна или хоть чувствуется самая настоящая реальность. Этим важна и дорога минута смерти»(53.198).

Для Толстого существование и понятие материи неотделимо от существования и понятия жизни (см., например, 53.232). Взаимосвязь эта уже существует в видении сна Пьера. В середине 70-х годов Толстой писал Н. Н. Страхову:

"Я определяю жизнь – отъединением части, любящей себя, от остального. Без этого определения жизни неизбежно повторился бы круг, по которому человек был бы бог, центр всего. – Жизнь есть отъединение части от остального. Человек знает только живое. Поэтому для живущего доступно только живое, подобное ему; все же представляющееся ему мертвым есть живое, недоступное ему. Оно-то и есть непостижимое и не только соприкасающееся, но обнимающее его"(62.243-4).

Через четверть века (в конце 1902 года) Толстой в письме Черткову, по сути дела, заново раскрывает представления, заложенные в видении «живого глобуса»:

«Хотел нынче отвечать Вам на ваш философский вопрос, да не успел. А очень хочется ответить, тем более что я и не думаю отрицать реальности существования внешнего мира.*) Ответы мои на Ваши вопросы есть в моем дневнике, если у Вас есть список.

Жизнь человеческая в этом мире есть рост, изменение отдельного ограниченного существа. Рост или изменения в этом отдельном существе мы познаем в виде движения. Отдельность же или ограниченность этого существа — в виде материи, тела. Пределы изменений нашего существа и изменений других существ мы познаем в виде движения. Пределы отдельного отграниченного существа мы познаем в виде материи. Меру изменений отношений, изменений разных существ дает нам время; меру пределов, отношения пределов разных существ, дает нам пространство.

Так как мы познаем себя только как пределы изменений нашего существа по отношению изменений других существ и пределы своей отделенности по отношению других существ, то мы не можем не признавать существования существ вне нас. Мы узнаем некоторых из них по нашему отношению к ним и по аналогии их устройства и предельности с нашей. Некоторых же мы, хотя и прикасаемся с ними, как, например, с землей, солнцем, мы, хотя и признаем их нашими пределами, мы не знаем».

Капли в «живом глобусе» Пьера «все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею».

«Жизнь состоит в изменении, росте и расширении пределов. – Продолжает Толстой письмо Черткову. – Сначала расширяются пределы движения и материи, потом движение и материя не поспевают за ростом, и тогда они разрушаются, и наступает смерть: уничтожение пределов как движения, так и материи в этом мире».

Впрочем, мысль Толстого не так проста, как может показаться на первый взгляд. Читаем дальше:

«В какой форме переходит жизнь в новое состояние, мы не только не можем знать, но не можем и говорить. Мы скажем – «начнется новая жизнь», и скажем не то, потому что слово «кончилось», «начнется» означает последовательность во времени, а в новой жизни мы не имеем права предполагать изменений и движения, так как и то и другое есть свойство только этой жизни. Точно так и в пределах отдельности в материи и пространстве, так как и то и другое — свойство только этой жизни.

Очень может быть, что мы и теперь живем, не сознавая изменений и пределов.

Будет очень странно, если Вы что-нибудь поймете из всего этого. Но я очень понимаю, хотя и не умею еще высказать»(88.265-6).

4 (55)

"Я знаю, чувствую всем моим существом, что и крепкая морозная земля, и деревья, и небо, и мое тело, и мои мысли – что всё это только произведение моих пяти чувств, мое представление – мир, построенный мною, потому что таково мое отделение от мира, какое есть. И что стоит мне умереть и всё это не исчезнет, а видоизменится, как бывают превращения в театрах: из кустов, камней сделаются дворцы, башни и т. п. Смерть есть не что иное, как такое превращение, зависящее от другой отделенности от мира, другой личности: то я себя, свое тело со своими чувствами считаю собою, а то совсем иное выделится в меня. И тогда весь мир станет другим. Ведь мир такой, а не иной только потому, что я считаю собой то, а не другое. А делений мира может быть бесчисленное количество. Не совсем ясно для других, но для меня очень"(53.211).

Из этой цитаты видно, что пределами отделенности человека Толстой считает не собственно материальную его составляющую и даже не его живое тело, а «свое тело со своими чувствами», свою «личность», то есть весь психофизиологический состав человека, – тело и связанную с ним низшую душу человека. Понятие «материальное» у Толстого часто тождественно понятию «животное». Именно низшая душа в человеке исполняет функцию пределов отделенности высшей души человека.

Впрочем, после второго Пробуждения Толстой совсем не занят жизнедействием низшей души самой по себе, а только Божественной сущностью человека и её светом.

«Каждый из нас это свет, Божественная сущность, любовь, сын Божий, заключенный в тело, в пределы, в цветной фонарь, который мы же разрисовывали нашими страстями, привычками, так что всё, что мы видим, мы видим только через этот фонарь. Подняться, чтобы видеть через него, нельзя — наверху такое же стекло, сквозь которое и Бога мы видим, сквозь нами же разрисованное стекло. Одно, что мы можем — это не смотреть сквозь стекла, а сосредоточиться в себе, сознавать свой свет и разжигать его. И это одно спасенье от обманов жизни, от страданий, соблазнов. И это радостно и всегда возможно. Я делаю это. И хорошо»(53.176).

Личность в составе человека – это нами же раскрашенный цветной фонарь и "всё, что мы видим, мы видим только через этот фонарь», через его стекла. Стекла цветного фонаря (своего рода цветная модификация пленки отделенности, через которую «капля» в "живом глобусе" воспринимает то, что вне ее) так искажают наш взгляд, что «мы» видим не то, что есть в действительности. «Мы» иначе и не можем. Но не это определяет ситуацию жизни человека, а то, что его духовная сущность заперта в фонаре личности. После своего второго Пробуждения Толстой все острее и острее осознает это.

"Все чаще и чаще наступают времена, когда ничего не хочется в этом мире для себя и когда совсем ясно видишь (чувствуешь), что ты не то сложное телесное существо со всеми своими воспоминаниями, привычками, страстями, а что ты та духовная сущность, которая заперта в этот со всех сторон окрашенный твоими наклонностями, привычками, страстями фонарь; и что ты ничего не можешь видеть, понимать иначе, как через этот фонарь, и что ты и фонарь – две вещи разные; и что скучно смотреть через этот, тобою же разрисованный, все тот же фонарь и хочется смотреть в себя, или подняться выше и смотреть через окрашенные стенки туда, где нет преград и лишений. Хочется только помнить Бога, быть с Ним, и не хочется действовать… Если не смотришь на мир через надоевшие свои рисунки стекол, то больше занят разжиганием огня, света, который горит в фонаре. А то смотреть через стекла в мир – это сновидения действительности, а смотреть на одни стекла – это сновидения во сне"(88.72).

На восьмом десятке жизни Толстой четко осознал «что ты и фонарь – две вещи разные». Его индивидуальное я постепенно отлипает от Я Божественного и «уже не нарушает жизни этого Божественного Я». Толстой вошел в такую стадию Пути восхождения, в которой духовная сущность не хочет быть в фонаре (в «личности») и желает вырваться оттуда. Но – откуда?

"Жизнь индивидуальная, личная, – постигает Толстой, – есть иллюзия, такой жизни нет, есть только функция, орудие чего-то"(53.220).

Жизни фонаря, жизни личности, накрепко завязанной с жизнью плоти, нет для Отца. Жизнь низшей души – функция отделенности духовного Я в человеке и орудие, нужное для осуществления чего-то, ради чего духовное существо послано в этот мир и находится в состоянии отделенности. Так как же вырваться отсюда? Можно ли и нужно ли?

Еще в 1894 году Лев Николаевич получил письмо, автор которого писал, что, кроме надежды на получение разрешения его вопросов Толстым, ничто не удерживает его от самовольного ухода из жизни. Толстой ответил ему так:

«Жизнь есть освобождение души (духовной, самобытно живущей сущности) от тех условий телесной личности, в которые она поставлена. Бог есть то духовное самобытно живущее существо, по воле Которого душа наша заключена в нашу телесную личность. Освобождение души может быть двух родов: посредством одновременного или постепенного самоубийства, т. е. уклонение от исполнения воли Бога, или посредством исполнения в жизни того дела, для которого душа заключена Богом в нашу личность. Первое освобождение есть освобождение только кажущееся, потому что происшедшая от Бога душа, и вся находящаяся в Его власти, не может перестать быть тем, чем она должна быть по воле Бога, и, сколько бы она ни противилась, будет принуждена исполнить то, чего требует от нее Бог; только исполнить это с противлением и страданием; второе же освобождение есть освобождение истинное, состоящее во все большем и большем исполнении воли Бога и большем и большем приближении к Нему и уподоблении Ему…*) И приближение это возможно до бесконечности и в приближении этом благо»(67.268-9).

Через пять лет, в 1899 году (то есть примерно в то время, к которому относятся все приводимые в этой главе цитаты), Толстой другому адресату отвечает на ту же тему:

«Жизнь неистребима, она вне времени и пространства, и потому смерть может только изменить форму, прекратить ее проявление в этом мире. А, прекратив ее в этом мире, я, во-первых, не знаю, будет ли ее проявление в другом мире более мне приятно, а во-вторых, лишаю себя возможности изведать и приобрести для своего Я все то, что оно могло приобрести в этом мире»(72.175).

Всё это так. И всё же состояние жизни Толстого теперь таково, что его духовное Я не может не желать «расшириться», вырваться из преград личности – к Богу. И удивительное дело: Толстой полюбил болезнь!

"Удивительно и радостно мне, – пишет он в декабре 1899 года Черткову, – что я очень полюбил болезнь – то состояние, которое, разрушая эту форму*), приготавливает к вступлению в новую; прямо жалко выздоравливать. Это в первый раз я испытал в эту болезнь и очень рад этому"(88.185).

И ему же через полгода, в 1900 году:

"В чем же очень успел, это сначала в пренебрежении к смерти, а потом в равнодушии, а потом и в желании ее. Я сначала думал, что это нехорошо, но это неправда. Мы всегда желаем идти вперед: из дитяти стать юношей, из юноши – мужем; я желал и старости, и желаю смерти, потому что это всё ближе и ближе к благу. Нынче особенно живо, умиленно чувствую это и, любя Вас, не могу не желать Вам.*) В виду смерти как-то особенно хорошо, нежно и спокойно любишь людей, чувствуя, что люди проходят, но не проходит та связь любви, которая соединяет с ними. Часто не только думаю, но чувствую в мире только любовь и соблазны нелюбви, скрывающие, давящие ее, с которыми она борется; что это только есть, точно есть, а все то, что мы считаем реальностью: типографии, Файфильд, Буры, Чемберлен, Николай II, китайцы – это всё только поводы, к которым придираются соблазны и любовь в своей борьбе"(88.215).

В последующие два года Толстой много, долго и тяжело болел. Были и критические минуты, когда и он сам готовился к смерти, и близкие готовились проститься с ним. Но духовные переживания своей болезни и своей смерти, о которых мы рассказываем, лишь закреплялись во Льве Николаевиче.

Зимой 1901 года: "Я все хвораю и слаб. Понемногу освобождаюсь от тела. В душе мне хорошо"(88.220).

В конце марта того же года:

«Вчера вечером, сидя один, живо вообразил себе смерть: заглянул туда или, скорее, представил себе всю ожидающую перемену с такой ясностью, как никогда, и было немного жутко, но хорошо»(54.93).

«Сейчас, мая 20, почувствовал верность, близость, радость смерти, т. е. перехода в другую жизнь»(54.101).

«Что было мне радостно и хорошо во время болезни, это то, что, умирая, я живу точно так же, как всегда. И что я чувствовал, или скорее: не чувствовал перерыва»(54.108).

22 июля, перед отъездом на лечение в Гаспру:

"Вы спрашиваете о моем душевном состоянии во время болезни. Я уже писал Вам, что это было очень хорошее время. Освобожденная от животного духовная жизнь, ее сознание было особенно радостно. Всё, что прежде казалось неразрешимым, так легко и хорошо разрешалось, и как всегда – всеобщей духовной панацеей: осуждением себя, смирением и любовью. Теперь животное оживает, и опять самооправдание, гордость и недоброта. Относительно же смерти я совершенно был равнодушен. Жизнь духовная так интересна, что, будет ли она продолжаться здесь или там, было все равно. Так что мне надо бы сделать большое усилие, чтобы бояться перехода. Как прежде, когда я считал своим я – свое животное, я не мог представить себе жизни после смерти, так теперь я не могу представить себе прекращения жизни при смерти"(88.240).

Из Гаспры:

«Побывав, как я, в сенях того света, так ясно, что только одно на потребу — пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем»(73.135).

И в 1902 году, уже после болезни:

«Здоровье мое поправляется. Но это поправление напоминает мне лампу, в которую подлили масла в то время, когда уже начинает светать и было видно и без лампы»(73.267).

«Одно могу сказать, что моя болезнь мне много помогла. Много дури соскочило, когда я всерьез поставил себя перед лицом Бога или всего, чего я часть изменяющаяся»(73.279).

«Очень мне после болезни стала близка смерть, и я благодарю Бога за болезни, во время которых многое понял»(73.262).

То, что Лев Николаевич понял тогда, столь значительно, что мы не смеем сокращать цитату:

«По моему убеждению, не рассудочному, но выведенному из опыта длинной жизни, — сущность жизни человека — духовная: человек есть дух, частица Божества, заключенная в известные пределы, сознаваемые нами материей; и жизнь духа не подлежит никаким стеснениям, тем менее страданиям, — она всегда равномерно растет, расширяя те пределы, в которых заключена. Людям же свойственно поддаваться обману, иллюзии о том, что сущность нашей жизни в тех пределах, которые ее ограничивают, то есть в материи.

И тогда, под влиянием этой иллюзии, мы смотрим на материальное страдание и в особенности на болезнь и смерть, как на несчастье; тогда как все материальные страдания (всегда неизбежные, как и самая смерть) только разрушают пределы, стесняющие наш дух, и, уничтожая иллюзию нашей материальности, возвращают нас к свойственному человеку сознанию своей жизни в духовном, а не материальном существе. Чем больше страдание материальное, чем ближе самая кажущаяся большим страданием смерть, тем легче и неизбежнее приводится человек к освобождению от иллюзии материальной жизни и к признанию ее в духе. Сознавая же жизнь свою в духе, человек, правда, не получает тех острых наслаждений, которые дает материальная животная жизнь, но чувствует свою полную свободу, неуязвимость, неистребимость, чувствует свое единение с Богом, с основною сущностью всего, — причем смерть не существует или смерть становится только избавлением и возрождением. И тот, кто испытал это состояние, не променяет его ни на какие материальные наслаждения. Я говорю это потому, что с необыкновенной силой и ясностью испытал это во время болезни.

Выздоравливая, я испытывал 2 противоположные чувства: одно – радость оживающего животного и – сожаление духовного существа о потере, заглушении той ясности духовного сознания, которое было во время болезни. Но, несмотря на все вступившие при выздоровлении в силу соблазны мирской жизни, знаю верно, что моя болезнь была для меня величайшим благом. Она дала мне то, чего не могли дать ни мои рассуждения, ни суждения других людей. И то, что она мне дала, я уже не потеряю никогда и унесу с собой… Дай Бог вам почувствовать всю благодетельность страданий и приближения к смерти, неизбежной смерти. Правда, что для этого нужно верить в свою духовную сущность, частицу Бога, не подлежащую никаким изменениям или умалениям, тем менее страданиям или уничтожению… Помогай Вам Бог, прежде всего тот, который в вас»(73.295-6).

5 (56)

Во время долгой болезни Толстой понял, что «жизнь духа не подлежит никаким стеснениям» и что «она всегда равномерно растет». Что «в этой жизни вспоминаешь не данные прошедшей жизни, а данные другой формы жизни. Жизнь всегда одна, только в каждой форме она кажется отделенной»(54.103-4).

«Жизнь будущая, загробная мне так же ясна и несомненна, как и настоящая жизнь. Не только ясна и несомненна – она есть та же самая, одна жизнь»(54.107).

Истинное течение нашей жизни, ее естественный духовный рост – это постепенное и незримое заполнение человека, его земной жизни, жизнью вечной.

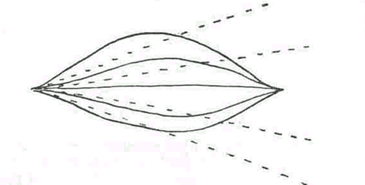

«Жизнь представляется мне так:

круглое подвигается вверх, стержень расширяет, и жизнь становится меньше, тоньше, так:

и, наконец, жизнь совсем сливается со стержнем, с вечным, неизменяющимся»(54.112).

Картина «живого глобуса» показывала Жизнь Всего со стороны внешнего наблюдения. Капли сталкивались, расширялись и сжимались, поглощали одна другую, уходили в глубину, уничтожались на поверхности и прочее. Но что происходит во внутреннем мире капли, от ее возникновения (в пределах) и до разрушения ее пределов?

В человеке, как всегда у Толстого, есть два начала. Одно – «стержень» – «вечное, неизменяющееся», само по себе не производящее движение человеческой жизни, только присутствующее в ней в качестве высшей души. Другое – «круглое» – жизнь низшей души и тела, жизнь пределов отделенности. Но это «круглое» не похоже на наружную шаровую пленку, отделяющую каплю от капли. Это – плоскость, имеющая круглую форму, круг из одного и того же «материала», круг материальной жизни, жизни низшей души. «Круглое» в рисунке Толстого есть то, что он прежде называл «животной личностью». В самом «круглом» нет высшей души, но он в процессе движения жизни от рождения до старости все более и более надвигается на «стержень» и оттого сам все более и более уменьшается и уступает место вечной жизни. Таким образом, «круглое» (личность) есть реально действующее начало, но оно «не имеет смысла отдельно, но имеет значение и смысл только как переходной фазис жизни»(54.51).

Не надо думать, что образ надвигающегося на стержень круга действен только для высших духовных состояний на вершинах Пути. Это у Толстого образ земной навигации человеческой жизни как таковой. В каждой человеческой жизни есть это самонанизывание на стержень вечной жизни, которая в конце концов завладевает ею. Назначение человека и смысл его жизни в том, чтобы пособлять этому процессу. Отсюда «религия есть такое состояние, при котором поступки обуславливаются не соображениями об этой только, временной жизни, а соображениями о всей вечной, бесконечной жизни»(54.117).

Религия – не столько вера или мировоззрение, как учил Толстой прежде, сколько состояние души, в котором человек ориентирован на вечную жизнь.

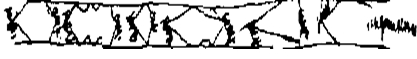

«Круглое» уменьшается и разрушается не само по себе, а оттого, что уступает место стержню вечной жизни. Движение жизни личности относительно неизменной вечной жизни таково, что вечная жизнь неизбежно разрушает ее. Смерть при таком понимании движения жизни вообще не имеет значения. Теперь особое значение для Толстого обретает рождение. Вот один из его рисунков в записях конца 1902 года:

«Линии — это жизнь материальная, идущая все усиливаясь, – поясняет Толстой рисунок, – потом она идет ровно, потом к старости спускается. Точки – это духовная жизнь»(54.336).

Телесная жизнь пределов отделенности и вечная духовная жизнь завязываются в человеке в одной и той же точке его рождения. Духовная жизнь идет, все расширяясь, и заполняет область, ограниченную телесной жизнью. Но телесная жизнь сама «к старости спускается», сама разрушается, сама по себе смертна. Из земли взята и в землю возвращается. Пучок же духовной жизни продолжает расширяться за пределами земной жизни.

Всего интереснее в этом толковании жизни и смерти то, что в нем нет секрета смерти. Рождение – это взрыв, своего рода запуск из вечности в плоть и через плоть беспредельной духовной силы сознания и жизненности. Как и откуда этот запуск? – Величайшая тайна. «Какая удивительная тайна пришествия человека в мир»(56.30).

Смерть столь же мало таинственна, как разложение плода, выпустившего из себя семя, или, как вскоре определит Толстой, таяние «оболочки изо льда», в которой разгорается огонь. Сама по себе смерть перестала ужасать душу и возмущать сознание Льва Толстого и стала восприниматься им не более как необходимое и благодетельное отпадение скорлупы созревшего ореха. И это у него не умозрение, а взгляд, подтвержденный опытом ежедневных душевных переживаний.

Жизнь телесных («личностных») пределов накладывается на духовную жизнь и вмещает ее, но не у всех людей одинаково: у одних вмещает больше, у других меньше. Интересно, что на рисунке Толстого обозначены не только кривые, очерчивающие область возможного заполнения духовной жизнью. Между рождением и смертью на нем проведена еще и прямая линия, не образующая пространство духовной жизни. Случайно ли сделано это? Или надо понимать так, что возможна и бездуховная жизнь? Или линия эта – своего рода условная ось бездуховности, нужная для отсчета духовных возможностей, предоставляемых земной материальной жизнью в каждом конкретном случае?

В том письме Черткову от декабря 1899 года, где Лев Николаевич говорит, что он «очень полюбил болезнь – то состояние, которое, разрушая эту форму, приготавливает к вступлению в новую», он пишет:

«Содействовали много этому те последнее время все больше и больше занимающие меня и уясняющиеся мысли о жизни, в которой смерть есть только один из эпизодов, которые я надеюсь изложить ясно. Может быть, они помогут и другим людям так же, как помогают мне и жить и, идя ей навстречу, ожидать такую нестрашную, а радостную смерть"(88.185).

Общечеловеческая ценность и важность ясного изложения такого учения о жизни несомненна. Но цельного произведения на эту тему Толстой не оставил. Быть может, потому, что он сразу же решил, что ему «не надо (да и некогда), главное, не надо писать систему»(54.73). Но еще и потому, что в нем из-за непрекращающегося духовного роста никогда не было той стабильности, которая необходима для создания цельной системы. Мы увидим, что мистические представления его год от года изменялись, и постараемся привлечь внимание к тому, что постигал Лев Николаевич, находясь на этой вершине жизни.

6 (57)

Для ясного изложения учения о жизни необходимо столь же ясно понять: что есть жизнь сама по себе. О сущности жизни голос во сне Пьера ничего не говорил. «И пока есть жизнь, – сказал он, – есть наслаждение самосознания Божества. Любить жизнь, любить Бога». Бог наслаждается Своим Сознанием, пока есть Жизнь, то есть Сам Он. Основное духовное наслаждение, наслаждение сознания, неотделимо от Бога и Жизни. Наслаждение Божественным Самосознанием есть Любовь. Любить жизнь (наслаждаться ею) значит любить любовью Бога и любить Бога. Вот та мысль из «Войны и мира», которая впоследствии заложена в трактат «О жизни». Если «наслаждение» заменить «желанием блага» и «истинной любовью», а «самосознание Божества» – «разумным сознанием» и «разумом», то связь мысли из «Войны и мира» и основополагающих мыслей «О жизни» становится самоочевидной.

И в «О жизни» и в «Христианском учении» твердо постановлено: жизнь есть любовь. Так это говорилось Толстым и в 1901 году. Правда, в новой редакции. Прежняя формула «жизнь есть желание блага» или «жизнь есть любовь» теперь расширена:

«Жизнь, которую мы знаем, есть постоянное увеличение блага по мере увеличения любви. Это не только основное свойство жизни, но сама жизнь. И потому, если мы предполагаем жизнь за гробом, то эта жизнь должна быть в основе такая же, как и та, которую мы знаем, хотя и формах теперь непостижимых для нас»(54.106)..

Лев Николаевич тяжело болел до середины 1902 года. 6 – 7 февраля – почти безнадежное состояние. Записи в Дневник делала дочь Мария Львовна. Через два месяца, 10 апреля (кризис почти миновал) Толстой диктует дочери. Все тот же вопрос о двух вариантах спасения:

«Вопрос в том для нас: сольётся ли моя отдельная жизнь с бесконечным потоком жизни, или опять примет новую отдельную форму? В первом случае это верх невообразимого блаженства: нирвана, непосредственная жизнь в Боге. Во втором – это продолжение жизни в новой форме, обусловленное, по карме, моей здешней жизнью. Вопрос и страх в потере сознания своего «я» в обоих случаях не основателен. Но первый случай невероятен. Мы не имеем права предполагать жизнь вне отделенности, потому что не знаем такой. И потому остается только 2-й случай: новая форма жизни. Но предполагать новую форму жизни с удержанием сознания прежнего «я» мы тоже не имеем права, так как начали эту жизнь без сознания прежнего «я». Но сознание отделенного «я» зависит от пространства и времени. Переход же из одной формы в другую происходит вне пространства и времени. Мы пробуждаемся к новому сознанию (новой отделенности) сами не знаем из чего. Мы существуем вне времени и в той, и в другой, и в тысячной форме. «Прежде, чем был Авраам, Я есмъ»(54.128-9).

В последних фразах сказано что-то определенно новое, понятое совсем недавно, во время болезни.

Уже после болезни, в начале 1903 года, Толстой формулирует «особенно важное к определению жизни»:

«Жизнь есть сознание. Сознаний два: одно – низшее сознание: сознание своей отделенности от Всего; и высшее сознание: сознание своей причастности ко Всему, сознание своей вневременности, внепространственности, своей духовности, сознание всемирности»(54.173).

«Первое сознание – своей отделенности – я называю низшим потому, что оно сознается высшим духовным сознанием (я могу понять, сознать себя отделенным). Второе же сознание – духовное – я не могу сознать. Я сознаю только, что я сознаю, и сознаю, что я сознаю, что сознаю и так до бесконечности. Первое сознание (низшее) дает, вследствие своей отделенности, понятие телесности, материи (и движения и потому пространства и времени); второе же сознание не знает ни телесности, ни движения, ни пространства, ни времени, ничем не ограничено и всегда равно само себе. Вся задача жизни состоит в перенесении своего я из отделенного во всемирное, духовное сознание»(54.180).

И тут же (читая Франциска Ассизского):

«Жизнь есть сознание своего единства с Богом»(54.180), то есть жизнь не есть «низшее сознание», сознание отделенности, сознание человека, а есть сознание нераздельности, всемирности. Подлинно мы существуем в высшем сознании и из него «пробуждаемся*) к новому сознанию (новой отделенности)». Истинная жизнь всегда такая, какая есть – Жизнь Всего, Жизнь Бога, участником которой должен становиться человек. Этому служит и любовь, которая есть стремление сделать «свое сознание» сознанием Бога, слить себя с Ним:

«Любовь есть стремление захватить в себя Все, сделать свое сознание сознанием Всего. В пределах, в которых сознает себя человек в этом мире, это невозможно, и потому любовь указывает ему на иной мир, приближает его к иному миру, в котором осуществится его стремление, когда разрушатся пределы – здешняя жизнь, препятствующая осуществлению его стремления»(54.167). Такова любовь к Богу, сливающая в единое целое Бога и высшую душу человека.

Общий вывод – любовь не основополагающее, а производное начало жизни:

«Любовь не есть главное начало жизни. Любовь последствие, а не причина. Причина любви – сознание своей духовности (то есть сознание нераздельности, Сознание, которым обладает Бог. – И. М.). Это сознание требует любви, производит любовь»(54.186), – конечно, агапическую любовь, которая, как в те же дни разъясняется, «есть признание собою всех существ мира»(54.183).

Эти мысли образовали исходную позицию, с которой Толстой в 1903 году пытается в тезисах изложить свое понимание жизни. «Все это наброски мыслей неясные и часто не верные»(54.176), – предупреждал Лев Николаевич. Но вышло недоразумение. Чертков принял черновики тезисов за нечто завершенное и опубликовал их (вызвав легкое неудовольствие Толстого*)) сначала отдельной статьей под названием «О сознании духовного начала», а через два года и в книжке «Посредника».

Последнее время «О сознании духовного начала»*) часто цитируют. Но это совсем сырой материал. Исследователю надо пользоваться им осмотрительно. Когда издателям стало известно, что Толстой работает над «определением жизни», то к нему стали поступать предложения о публикации. Лев Николаевич твердо отвергает их:

«Работа эта слишком мне близка, важна для меня и не кончена (кончена она никогда мною не будет), и не присоединено к ней то, что нужно, и не приведена она в большую ясность»(74.225).

Сознание Богом Себя в отделенности и сознание человеком Бога в себе источником своей истинной жизни, истинным началом себя суть два взгляда с двух сторон на одно и то же. Одно разъясняет другое. Но Толстому важно указать на то, что истинная жизнь везде и во всем одна и та же, что жизнь как таковая есть жизнь Бога. Определение жизни во сне Пьера, по которому жизнь это наслаждение Божества Своим сознанием, через 45 лет превратилось в определение жизни, по которому жизнь есть сознание Бога (неизменного духовного Существа), находящегося в состоянии отделенности от Самого Себя. Лев Толстой ищет точную формулу жизни как таковой. С нее он и начинает изложение:

«I. Жизнь есть сознание неизменного духовного начала, проявляющегося в пределах, отграничивающих это начало от всего остального». Так сказано весной 1903 года. Запись Дневника 16 июля 1903 года вносит существенную поправку:

«Я говорил и думал прежде, что жизнь есть сознание. Это неправда. Жизнь есть то, что открывается через сознание, и она всегда и везде есть, т. е. вневремена и внепространствена. Наше заблуждение в том, что мы то, что скрывает жизнь, принимаем за жизнь»(54.186).

Впрочем, через два месяца в письме к Г. А. Русанову Толстой вроде бы возвращается к прежней формулировке:

«Главная, основная мысль моя та, что жизнь — только в сознании. Без сознания мы не имеем права говорить о жизни».

Но при этом объясняет:

«Для понимания жизни неизбежно выбрать одно из двух: или признать жизнью свое временное существование… или признать то, что кажется сначала странным, но что вполне ясно, точно и разумно, — что наша жизнь есть наше сознание себя вечным, бесконечным, т. е. безвременным и непространственным духом, ограниченным условиями временных и пространственных явлений".

На первый взгляд ничего нового нам не сообщено. Нет, – оказывается, сообщено.

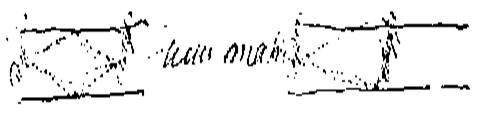

«Я так представляю себе*):

Параллельные линии, теряющиеся в обе стороны, не имеющие ни конца, ни начала, это истинная, духовная, Божеская жизнь. Соединяясь с нею, познаем то, что имеем право назвать жизнью. Фигурки, начинающиеся рождением, более или менее часто соприкасающиеся с вечной истинной жизнью, это жизнь людей с точки зрения внешнего наблюдения. Чем больше человек соприкасается с истинной жизнью, тем больше у него жизни. В стремлении к наибольшему соприкосновению задача совершенствования. Лучшая жизнь та, когда, как в последней фигуре, она сливается с вечной жизнью, и смерть уничтожается. В этом стремлении сущность жизни человека. Зачем это? Не знаю. Знает Тот, Кто владыко жизни, Кто — сама жизнь.

Простите за всю эту чепуху. Всё это в таком зародышном и уродливом виде позволяю себе писать только Вам. Пишу потому, что эти смутно, неясно выраженные мысли для меня важны, и я живу ими»(74.244-5).

В 80-х годах и, наиболее отчетливо, в середине 90-х годов Толстой помещал Божественное начало внутрь структуры человека и задачу совершенствования видел в перенесении Я в свою высшую душу, в Бога своего. Теперь Божественное начало выносится из структуры человека, так что речь идет о соприкосновении одной, земной человеческой жизни с другой, Божеской жизнью, о вынесении своего Я в нее – о непосредственном слиянии человеческой жизни с жизнью Бога. Не только смерть, но и рождение теперь не имеет значения. Значение имеют только точки соприкосновения с вечной жизнью.

В записи Дневника от 24 ноября 1903 года представление о двух жизнях выражено еще яснее:

«Две жизни, которыми живет человек, можно графически изобразить так:

Написано поперек: «Рождение]”, «смерть]»;

в строку: «или так»;

опять поперек: « Рождение]»,. «смерть]»

Пунктирные линии обозначают телесную жизнь: рождения, роста, старения и смерти, уничтожения телесной жизни; черные же линии, идущие в обе стороны, обозначают вечную, истинную, неумирающую духовную общую жизнь.

Проживая свою телесную жизнь, человек раньше или позже соприкасается с вечной жизнью*), и переносит в нее свое я. Тогда жизнь телесная уже совершается без его признания ее своим я. Телесная жизнь представляется ему нереальной не только в будущем, но и в прошедшем. Как скоро человек достиг до настоящей жизни, он бросает уже не нужную ему жизнь телесную. Она была ступенью для подъема до истинной жизни и не нужна более: она лестница. Она временна, в ней есть прошедшее и будущее, т. к. имеет цель доступную человеку; жизнь же истинная, духовная, общая, изображаемая черными, тянущимися в обе стороны бесконечными линиями, не имеет цели, доступной человеку и потому для нее нет времени.

Слияние телесной жизни с вечной, достижение посредством телесной жизни, жизни вечной, иногда совершается незаметно, иногда порывами, иногда рано, иногда поздно. У меня было порывом. Блаженное время.*) Думаю, что слияние это совершается для каждого человека. (Вот и все. Как умел, сказал, но знаю, что это так)»(54.197-8).

Задача жизни человека достигается посредством телесной жизни, жизни пределов отделенности. Но дело вовсе не в расширении пределов, а в процессе слияния линии жизни человеческой с линией жизни Божественной.

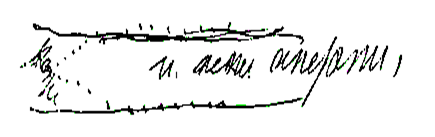

«Я прежде думал, что сущность жизни человека состоит во все большем и большем расширении пределов. Но это неверно, не может быть. В чем сущность жизни не дано нам знать. Одно, что мы знаем, это то, что все совершенствование человека состоит в наибольшем слиянии с непостижимой для него вечной жизнью; во все большем и большем слиянии своей линии жизни с теми двумя параллельными бесконечными линиями, которые влекут его к себе. Идеальная жизнь такая

(Бестолково, но мне нужно)» (54.199).

В середине апреля 1902 года вариант слияния человеческой жизни с жизнью Божественной даже после смерти признан «невероятным» – «потому, что мы не знаем такой» жизни. Теперь же, всего через полтора года, этот вариант «знаем», и в такой степени, что уже в земной жизни признается нормальным в качестве отдельных соприкосновений, а в качестве полного слияния – «идеальным». Поразительная перемена.

Жизнь истинная, вечная изображена на рисунках Толстого не в пространстве между параллельными линиями и не «над» или «под» ними. Божественная жизнь есть всегда и везде – показать ее нельзя. Но «с точки зрения внешнего наблюдения» и в отношении земной жизни человека она изобразима «параллельными линиями, теряющимися в обе стороны, не имеющими ни конца, ни начала", линиями, с которыми земная жизнь может соприкасаться. При таком соприкосновении человеку через высшее сознание «своей причастности ко Всему, сознание своей вневременности, внепространственности, своей духовности» открывается Вершина жизни, к которой всегда стремился Лев Толстой. И теперь, надо полагать, реально приближается к ней.

Читая и раз за разом перечитывая Дневники Толстого этих лет, все отчетливее создаетсяь впечатление, что Толстой занят не столько тем, чтобы на основании своих прозрений дать ясную формулу жизни, сколько пробует уяснить – и более всего для самого себя, – то новое состояние сознания себя живущим, в котором он (возможно, неожиданно для себя) оказался.

Это свое редкостное состояние сознания жизни он, по своему обыкновению, выставляет нормой и осмысливает всю человеческую жизнь с точки зрения этой нормы. Ему даже кажется, что каждый человек способен посредством телесной жизни достигнуть жизни вечной, что телесная жизнь и существует этого только ради. Более того, что сочленение смертной телесной жизни с вечной жизнью всегда, рано или поздно, совершается в жизни любого человека. То, что сами люди такого не замечают и Льву Николаевичу надобно объяснять им, есть результат недомыслия и недоразумения.

И в последующем Толстой (в письмах, разговорах, статьях, книгах) признавал возможность перехода из Обители в Обитель, но его самого этот «вариант спасения» интересовать явно перестал. Сам он устремлен уже не туда. Он взлетает к Вершине Жизни, к Богу, Который непосредственно питает Птиц Небесных.

7 (58)

«C точки зрения внешнего наблюдения» низшее сознание человека (сознание телесности, своей отделенности) рисует между параллельными линиями вечной жизни фигурки расширяющихся пределов земной жизни. Само по себе расширение пределов не предоставляет пространство для вечной жизни, не впускает ее в пределы и в этом смысле не имеет значения. Значение имеет только такой вид превращения пределов, при котором земная жизнь входит в соприкосновение с линиями вечной жизни. Что, как хорошо знает Толстой, нередко происходит в результате переносимых страданий:

Вот несколько записей из толстовского «Круга чтения» на 23 марта:

«Ищи в страданиях их значение для твоего душевного роста, и уничтожится горечь страдания».

«Страдания необходимые условия роста как физического, так и духовного».

«Признак роста есть страдание. Не может без страдания перейти жизнь из одной формы в другую. Не может, потому что самое страдание вызывает рост».

Запись из Дневника 1903 года:

«Лишения, горести, страдания (не только тех, кто умеет воспользоваться ими, но всех) загоняют из области низшей, исполненной лишений и препятствий материальной жизни, в область духовной жизни — радостной и свободной. Из этого не следует, чтобы надо было искать страданий, но то, что они, как и всё в мире, для человека благо. Страдания регулируют нашу жизнь. Ацетиленовые фонари устроены так, что карбид, прикасаясь к воде, развивает газ. Когда же газа слишком много, он поднимает карбид, и образование газа прекращается. Так же и материальная жизнь: когда она слишком наполнится страданиями (свойство ее в том, чтобы производить страдания), сознание и внимание поднимается, переходит в область духовную, и страдания прекращаются»(74.81-2).

Впрочем, часто такое случается или редко или вообще не случается, но вся остальная земная жизнь – не в счет. Она есть то, «что скрывает жизнь» истинную, и что мы лишь «принимаем за жизнь», поскольку и земная жизнь обладает сознанием. Поэтому сознание земной жизни Толстой иногда называет личностным сознанием или сознанием личной жизни.

"Ведь в этом жизнь, чтобы заменить сознание своей личной жизни сознанием Бога"(75.225).

К своей земной жизни, к жизни пределов отделенности людям следует относиться как к «лестнице», посредством которой может совершаться подъем к истинной жизни. Взбирается по этой лестнице – «Я» человека. Как только «Я» достигло до последней ступени лестницы и вступило в соприкосновение с истинной жизнью, разъясняет Толстой, так «Я» отбрасывает лестницу, «бросает уже не нужную ему жизнь телесную», и она, продолжаясь в пространстве и времени, «представляется ему нереальной не только в будущем, но и в прошедшем». Толстой, несомненно, сам знаком с этим явлением и делится с нами своим опытом. В соответствии с его собственным трансперсональным опытом истинная жизнь, изображенная им при помощи уходящих в бесконечность двух параллельных линий, неподвижна. Движение жизни происходит только в фигурках земной жизни, которая с позиции истинной жизни нереальна «не только в будущем, но и в прошедшем». Поэтому всякие движения человеческой жизни по сути своей иллюзорны.

Все люди, собственно говоря, сознают одно и то же, пишет Толстой Черткову в декабре 1903 года. – «То, что одно есть, одно реально и как будто движется, как будто растет, в сущности же кажется растущим во мне, давая мне этим возможность жизни и блага. Мне мысли эти дороги, и Вы, надеюсь, поймете меня»(88.314).

Однако «без движения нет отделения. В сущности же мы, как и Бог, стоим неподвижно, и нам только кажется, что мы разрываем, расширяем пределы. В этом жизнь. Бог нами дышит»(55.3).

Когда прежде Толстой говорил о расширении пределов и видел в этом смысл жизни человеческой, то он имел в виду личное совершенствование усилиями любви, самоотречения, преодоления суеверий, соблазнов и грехов. Это и теперь, конечно, не утрачивает смысл, но отходит на другой план. Что требует иного, чем прежде, символа Веры.

« Движение есть иллюзия, необходимо вытекающая из нашей отделенности. Признать смысл жизни в нашем отдельном совершенствовании (расширении пределов) нельзя, потому что всякое совершенствование, всякое расширение есть ничто среди бесконечного пространства и времени; признать смысл жизни, как я это делал прежде, в прогрессе – единении существ, опять нельзя, потому что опять всякое единение ввиду бесконечности пространства и времени есть ничто. Так что жизнь наша есть движение только для нас, но в действительности жизнь неподвижна.

Для чего-то я есмъ отделенное от всего другого духовное существо, которому кажется, что оно между рождением и смертью движется среди движущихся существ. Существу этому (живется. – И. М.) несомненно твердо, хорошо только в той мере, в которой оно сознает свою духовность. Сознание же этой духовности кажется ему расширением его пределов. И потому я признаю это сознание своей духовности или расширение пределов своим законом, или волей Того, кто поставил это духовное существо, составляющее мою жизнь, в условия отделенности. Отделенность духовного существа и кажущееся расширение своих пределов не имеет для меня никакого смысла, но смысл этот, недоступный для меня, должен быть и есть. – В этом-то, в том, что жизнь моя имеет непонятный для меня, но глубокий смысл, в этом истинная и необходимая людям вера. Я верю, что есть Тот, для Кого моя жизнь имеет смысл, и есть смысл в моей жизни»(55.4-5).

Такова новая Вера, которая позволяет Толстому занять прочную жизненную позицию в новом состоянии сознания себя живущим на свете.

«Какое заблуждение и какое обычное: думать и говорить: я живу. Не я живу, а Бог живет во мне*). А я только прохожу через жизнь или, скорее, появляюсь в одном отличном от других виде… Бог живет во мне или, скорее, через меня или, скорее: мне кажется, что есть я, а то, что я называю мною, есть только отверстие, через которое живет Бог»(55.6).

Однако этим положением представление о «Я», как о духовном существе, не утрачивается.

«Я – духовное и потому внепространственное, вневременное, бесконечное, вечное существо, отделенное от своего начала (знаю, что слово и понятие отделенности есть понятие временно-пространственное, но не могу иначе понимать). И это отделенное существо рвется из своих пределов, как сжатый газ; и в этом жизнь, что оно, сознавая свою духовность, свое единство со Всем, стремится соединиться с ним. В этом стремлении, усилении сознания, в этом трепетание Божеской жизни»(55.9).

«Мы трепещем в мире, и это трепетание есть жизнь и благо»(55.167).

«Трепетание жизни» у Толстого второй половины 900-х годов – это и положение самой высшей силы Жизненности в отделенности, и образ существования жизни в человеке. Жизнь вообще всегда находится в трепетании: то разгорания, то угасания, в каждомоментной готовности вспыхнуть или погаснуть, ожить или умереть, всегда находится в состоянии пограничности, в самонеустойчивости и самоненадежности – в полной своей зависимости от своего Начала. Трепетание самосознающей жизни в человеке при соответствующем «усилении сознания» в нем неизбежно переходит в трепет перед Богом.

Вот на таком пике «усиления сознания», переживания «трепета» жизни в себе перед Богом и переживания «трепетания Божеской жизни» в себе у Толстого возникают те мысли, которые с его подачи будут в более определенном и несколько огрубленном виде положены его учеником П. П. Николаевым*) в основание учения "духовного монизма". Но тут мы предоставляем слово самому Толстому:

«Мир состоит из отделенных частей Божества. Отделенность дает материальное движение. Только уничтожься материя – и нет отделенности. Точно так же уничтожься движение – и нет отделенности. И потому материя и движение существуют только для нас, для отделенных существ. Для Бога нет ни материи, ни движения, но есть бесчисленное количество отделенных существ, которые мы можем познавать только в пространстве, т. е. ограниченно, и во времени, т. е. в настоящем и отчасти в прошедшем. Для Него же, для Бога, они все, отделенные существа, существуют без пространства и времени.

Все отделенные существа по свойству своему стремятся расшириться и перейти в другую, высшую отделенность. В этом наша жизнь. Для Бога же они уже расширились и перешли в другую и третью и в бесконечное число форм жизни. Мы же всё это переживаем. И в этом жизнь и благо.

В сущности, для Бога всё стоит, всё неподвижно и бестелесно, но есть жизнь. Какая? Мы не можем понять и знать. Наша же жизнь состоит в переходах из одной жизни в другую, вечное движение, вечное воскресение, вечный рост.*) Но хотя жизнь наша и духовна, и материя и движение – условия нашей отделенности, жизнь в этом мире не только не призрак, но самая настоящая единая жизнь, и цель нашей жизни – служение той общей жизни, которую мы знаем»(55.12-13).

И наконец:

«Для себя я – одно цельное существо, составленное из меня, прошедшего через время; для высшего же существа я – только выражение его ограниченного сознания. Трудно понять, но так»(55.14-15).

Толстой ищет понятийную формулу, выражающую его состояние жизни и вместе с тем существование вообще, Существование как таковое, формулу, включающую Бога и мир, жизнь и смерть, материю и сознание, смысл и цель, время и пространство, человеческую личность и Божественное «Я». Человеческое «Я» определено здесь как выражение «ограниченного сознания» Бога, сознания Самого Бога в отграниченности.

«То, что я называю своим телом, своим организмом, есть то отверстие, через которое я сознаю. Уничтожь организм – закрывается отверстие… Смерть – это захлопнутое окно, через которое смотрел на мир, или опущенные веки и сон, или переход от одного окна к другому»(55.17).

«Для Бога всё, что было и будет, всё это есть, все сливается в Его жизни, как в моей жизни сливается в одно всё мое прошедшее, настоящее и (сливается, наступая) будущее»(55.24).

Как человек не в силах обнять в одно и то же время настоящее, прошедшее и будущее, «точно так же человек не в силах совместить сознание тела, души и Бога; а они совмещаются в его жизни и живут одновременно в нем»(55.23).

«Вся загадка, вся трудность, весь узел определения жизни в том, что жизнь есть сознание настоящего мгновения, и вместе с тем моя жизнь есть жизнь всего мира и в пространстве и во времени, но я не могу ее сознать всю (как может, должен сознавать Бог), но сознаю ее по частям во времени и пространстве. Я – и я в 50, и 30, и 20 лет, и 10, и во время рождения, и до рождения, и в отце, деде, прадеде и во всем существующем. Все это во мне уже есть. И все, что будет со мной при жизни и после смерти, всё это уже есть, но я только не пережил еще этого, но переживу. И только от этого есть движение и материя, время и пространство. Опять на пределах откровения и бреда»(55.30-31).

Не мудрено, что иногда Толстому кажется, что он уже перешел грань разрешенного человеческому пониманию.

«Мне становится страшно, что я заглядываю туда, куда не следует заглядывать»(55.20).

8 (59)

К началу июня 1904 года Толстой осознает, что то, что он переживал последнее время «на пределах откровения и бреда» есть переход еще на одну новую и высшую ступень сознания Жизни.

«Все последнее время не только не ослабляется во мне сознание своей причастности Божеству, но усиливается и помогает жить и делать легко то, что прежде делал с трудом. Боюсь ошибиться, но мне кажется, что я начинаю переходить на новую ступень сознания, жизни в Боге, жизни Богом. Начинаю чувствовать не только возможность*), но естественность такого состояния. Еще шатко, но могу уже стоять»(55.39).

Мистическое творчество Толстого – не плод умозрения или интуиции. «Человек, – учит Толстой, – познает что-либо вполне только своею жизнью»(55.29). Мистика Толстого опирается на его опыт духовной жизни, на его собственную практику жизнесознавания и духовного роста. Еще в начале года Толстой жил, как Ной, «перед Богом»(55.6), теперь же он чувствует в себе жизнь «в Боге», начинает, хотя «еще и шатко», «жить Богом», в обладании сознанием Бога, в Его Свете.

Всё, что ни скажет Толстой теперь, в этом состоянии «жизни Богом» всё – чрезвычайной важности.

Еще недавно Толстой «представлял себе сознание, как ограниченное отверстие в шару. Сначала границы этого отверстия представляются телесным существом, потом то, что составляет содержание этого отверстия, представляется духовным существом, и под конец самое содержание шара, все содержимое его признается собою. Так что высшее сознание возвращается назад в себя. Но это не так. – Решает он теперь. – Телесным существом представляются те пределы, которые ограничивают то, что сознается собою, потом признается то, что находится в пределах. Потом это как бы стекло или лед все утончается и утончается, и сознание переходит не назад, а вперед, в высшую сферу. Все это чепуха, но не могу отстать»(55.30).

Не может отстать и через день пишет:

«Сначала кажется, что я – материальное (я принимаю свои пределы за себя), потом кажется, что я – что-то духовное, т. е. что-то, как материалисты говорят, что-то из тонкой материи, отдельное. Потом сознаешь, что ни материального, ни духовного нет, а есть только прохождение через пределы вечного, бесконечного, которое есть Все само в себе и ничто (Нирвана) в сравнении с личностью»(55.31).

Чтобы правильно воспринимать то, что говорит Толстой, надо помнить, каково теперь значение «личности» и «Я» в его терминологии и каково различие этих терминов.

«Если есть бессмертие, то оно только в безличности. Истинное Я есть Божественная бессмертная сущность, которая смотрит в мир через ограниченные моей личностью пределы. И потому никак не могут остаться пределы, а только то, что находится в них: Божественная сущность души. Умирая*), эта сущность уходит из личности и остается чем была и есть. Божественное начало опять проявится в личности, но это не будет уже та личность. Какая? Где? Как? Это дело Божье»(55.24).

В соответствии с новым состоянием духовной жизни и новым пониманием ее в 1904 году, фундаментально изменяется данная год назад в «О сознании духовного начала» формула жизни.

«Разница моего первого понимания и теперешнего, и великая разница, в том, что духовное существо, Бог, не может быть ограничено, не может быть частью; сознание же этого духовного существа может быть ограничено»(55.16).

«Сознание в нас, — не сознание, а то безвременное, внепространственное начало жизни, которое мы сознаем, — неподвижно, нетелесно, вневременно, внепространственно. Оно одно неизменно есть, и жизнь состоит в том, что мы все яснее и яснее, полнее и полнее сознаем его. Сознаем же его яснее и полнее потому, что не сознание растет, — оно неизменно, — а скрывающие его пределы утончаются. Как бы темная, густая туча, сквозь которую с трудом просвечивает солнце, двигаясь, заслоняет солнце все более и более светлыми частями, и солнце выплывает из нее. Тоже с нашей жизнью. В этом все движение жизни. Нам кажется, что движемся мы, а это движется то, что скрывает от нас нашу истинную сущность»(55.48).

В конце августа 1904 года на первый план выходит понятие «просветления».

«Мне вполне ясно, близко стало то, что жизнь есть просветление, снимание покровов с сущего. Оно стоит неподвижно, но вокруг него все просветляется, снимаются покровы, оно познает все новое и новое, и ему (сущему? – И. М.) кажется, что оно движется и что его жизнь в этом движении. Если бы оно было одно, то просветление это было бы просветление, а не казалось бы движением. Но оно не одно, оно просветляется среди различно просветляющихся существ, и эти различные степени просветления дают понятия движения во времени, которое есть только отношение просветлений… Сравнить это можно с теплом, светом, заключенным в оболочки льда, вообще тающего от тепла вещества различной толщины. Я одна из таких частиц тепла и света и, по мере таяния оболочки, вижу все более и более другие частицы тепла, растопляющие свои различной толщины оболочки»(55.82).

«О том же, о просветлении: Я, постепенно просветляясь (живя), выражаю себя... Я не могу и должен не мочь понять все. Но я знаю направление и движение, знаю, главное, что я, истинный я, не бесконечен, не бессмысленен, но сущий и стою неподвижно, а то, что мне кажется, что я движусь и все движется, есть только просветление, в чем жизнь. И это важно и нужно. (Дурно написано, но для меня и для тех, кто войдут в мой ход мыслей, понятно.)»(55.84).

«Если же жизнь есть и вне времени, то для чего же она проявляется во времени и пространстве? А для того, что только во времени и пространстве, т. е. в состоянии отделения себя от Всего, может быть жизнь, т. е. движение, то есть, стремление к расширению, просветлению. Если бы не было отделения частей, не было бы движения, не было бы жизни. Бог, говоря общепринятым языком, был бы неподвижный, один; теперь же Он живет с нами, нами – всеми существами мира… Без ограничения пространства и времени не было бы нас, не было бы блага нашей жизни, состоящей в расширении, просветлении»(55.92).

Вся «жизнь представляется в освобождении духовного начала от оболочки плоти», считает Толстой. Но это освобождение духа от плоти не то, что бы происходило или произошло, а есть. И человек, каким он стал теперь, и жизнь всего мира теперь – всегда была и есть такая, какая есть. Есть, но делается. Вот сущность «просветления».

То, что есть, «открывается мне по мере моего движения по жизни. Это есть, а я делаю это. В этом жизнь. Жизнь моя открывает мне меня самого. В этом открытии себя и есть жизнь. Вся моя жизнь есть один поступок. И поступок этот совершен. Я только не знаю его. – Что же, стало быть, человек не свободен? – Отчего? Я делаю себя и жизнь. И то, что я делаю, этого самого хочет Бог»(55.120-1).

Через несколько дней Толстой записывает слова, которые он потом повторял не раз. Мы приведем их в том виде, в котором они сказаны впервые:

«Вся моя жизнь от рождения и до смерти – не смотря на то, что я могу находиться в начале или в середине ее – уже есть; и то, что будет, так же несомненно есть, как и то, что было. Так же есть и всё то, что будет с человеческим обществом, с планетой землей, с солнечной системой; я только не могу видеть всего, потому что я отделен от Всего. Я вижу только то, что открывается мне по мере моих сил. Я живу и, переходя из одного состояния в другое, вижу (так сказать) внутренность жизни. И, кроме того, главное, имею радость творчества жизни.

То, что всё, что составляет мою жизнь, уже есть, и вместе с тем я творю эту жизнь, не заключает в себе противоречия. Все это есть для высшего разума, но для меня этого нет, и я имею великую радость творить жизнь в тех пределах, из которых не могу выйти. Если допустить Бога (что необходимо для рассуждений в этой области), то Бог творит жизнь нами, т. е. отделенными частями своей сущности»(55.123).

Ранее Толстой говорил, что Бог дышит нами или живет нами, как Своими клетками. Теперь: Бог творит нами жизнь – творит Свою Жизнь.

Из мысли творчества жизни тотчас вырастает мысль о «Я» человека:

«Если будет жизнь – где бы и какая бы она ни была или иначе, если есть жизнь, то есть и я. Жизнь это – я. Без меня нет жизни. Это очень важно. Это ответ на вопрос: кончается жизнь со смертью? Если бы с уничтожением я, т. е. сознания, уничтожалась жизнь, то я бы сказал и знал, что уничтожается и я. Жизни нет без я. Когда я вижу, что человек умирает, и мне перестают быть видимы проявления его сознания, то это не доказывает того, чтобы уничтожилось то, что сознает*)»(55.124).

Пройдет год и Толстой доведет эту мысль до необходимой ясности: